17/08/2023

La littérature, un témoin qui ne meurt jamais

(Photo -Ma fenêtre à Nice)

De nouveau, ces propos que j'ai déjà eu l'occasion de citer dans des notes antérieures, mais qui me parlent beaucoup, c'est un concentré:

"Si je n'étais pas partie, il m'aurait été impossible de résister ici! Rien qu'en pensant au contact quotidien avec la réalité roumaine, je me rends compte que je deviendrais folle une seconde fois si je devais vivre dans la Roumanie d'aujourd'hui. Il y a tant d'indifférence dans ce pays, et l'indifférence de la population explique aussi tout ce qui se passe (…) La Roumanie post-communiste n'a pas enlevé tous les masques de l'horreur communiste, dont le plus perfide reste celui de la délation, et le plus terrible, celui de l'annihilation de l'intimité (...). Les Services secrets de Ceausescu n'ont pas été dissous, mais renommés SRI. Un ex-collaborateur de la Securitate peut occuper n'importe quelle fonction aujourd'hui en Roumanie ", écrivait Herta Müller dans Die Zeit (cité dans RL), en 2009.

Le site DW publie aujourd'hui un article à l’occasion de l’anniversaire de Herta Müller, prix Nobel de littérature 2009: « Herta Müller a écrit pour les Roumains les livres qui leur manquaient », dont je résume quelques idées. Harcelée par la Securitate parce qu’elle écrivait ce qu’il ne fallait pas, elle avait été obligée de quitter la Roumanie. Elle écrit en allemand, ce qui fait d’elle un écrivain allemand. Néanmoins, sans la vie vécue en Roumanie, avec les traumatismes subis, les trahisons des amis qui l’ont dénoncée à la Securitate, les sacrifices assumés, les mensonges entendus, la peur du système qui lui a donné en même temps le courage de s’y opposer, la force de ses écrits (autobiographiques pour la plupart) n’aurait pas été aussi pénétrante. Elle a écrit sur la dictature, mais aussi sur la manière dont la majorité de la population et les institutions avaient participé au maintien du régime. Elle a su ne pas abandonner ses principes et défendre ses opinions au risque d’une sincérité qui embarrasse. Elle a refusé d’oublier, de passer l’éponge sur les humiliations et les abus vécus pendant la dictature, elle a nommé les choses, en ne permettant pas aux lecteurs d’oublier l’absurde de ce monde-là. C’est pourquoi elle a dérangé et dérange toujours l’espace public roumain. Un écrivain qui continue de rappeler que la Police politique n’est pas morte, mais qu’elle a proliféré, en créant un capitalisme de clan et de clientélisme joyeux et insouciant, cet écrivain ne pourrait être commode pour une société qui préfère fermer les yeux et se laisser diriger par les successeurs des anciens abuseurs, justement parce qu'il rappelle ce que la majorité intellectuelle souhaite oublier ou plutôt camoufler. Sa traductrice en roumain, Corina Bernic, observe que ce qui en Roumanie a été considéré comme une atteinte au sentiment national de la part de Herta Müller, est en vérité, au contraire, une preuve d’amour et de regret, car vous ne critiquez que ce qui vous intéresse, ce que vous pensez être réparable. Autrement, vous restez indifférent et vous ne vous retournez plus sur le passé. Herta Müller n’a jamais cessé d’interroger le passé.

J’ai lu l’article de DW sur Facebook et j’ai laissé un commentaire, en citant les mots de Herta Müller en 2009, et qui figuraient dans une note sur ce blog. Un bon Roumain m’a injuriée, moi, "avec la Juive Herta". Je l’ai bloqué, la moindre des choses. Mais c’est un détail révélateur. Derrière l’écran, on peut plus facilement déverser sa haine. Et il y a de la haine, beaucoup de haine, si vous touchez le point névralgique de la complicité.

A propos de la haine de la Police politique de la dictature, viscérale car liée au sentiment national et à l’idéologie, je viens de lire un roman de l’auteur danois Michael Katz Krefeld (« Savnet », 2014/ « Disparu », Actes Sud, 2020) qui retrace les derniers jours de la Stasi, avant la chute du Mur, et leur écho vingt-quatre ans après, quand on découvre que beaucoup de familles s’étaient volatilisées lors de ces événements-là. Un colonel de la Stasi et son obsession perverse pour une famille mise sous surveillance, ou de la haine à l’état pur. C’est une œuvre de fiction, oui, mais les méthodes, les techniques du colonel et de l’appareil, c’est la réalité, et peut-être en dessous de la réalité. Pour un lecteur qui a connu le régime totalitaire et sa police, le souvenir des atrocités commises à l’époque de la Stasi (ou de la Securitate ou du KGB) a un effet différent que pour un lecteur occidental, lequel lecteur pourrait flirter avec les principes communistes ou avec le "pacifisme" à n’importe quel prix, ce que l'on voit à propos de l'invasion russe en Ukraine. Cela dit, la littérature reste la meilleure thérapie, comme je l’ai souvent écrit dans les notes publiées sur CEFRO (http://www.cefro.pro/archive/2023/07/25/la-litterature-to....

17:31 Publié dans Actualités, Archives, Enjeux, Evénement, information, Livre, Presse, Publié sur Facebook | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : herta müller, littérature, dictature, livre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

01/09/2020

Panaït Istrati, d'une langue à l'autre

(Mes photos- La Méditerranée à Villefranche-sur-mer)

Figure de la littérature roumaine de l’entre-deux-guerres, Panaït Istrati raconte, dans ses récits autobiographiques, les nombreux voyages qu’il fait en Italie, en Egypte, en Suisse, au Liban, en Grèce, voyages qui sont pourtant voués à l’échec. Ses incessantes errances à l’étranger dévoilent, dans des histoires amusantes ou tristes, des endroits et des personnages pittoresques, mais aussi la pauvreté et la misère qu’il rencontre partout. « C’est de justice que j’avais soif », écrit-il à Romain Rolland, et nous retrouvons cette soif aussi bien dans ses écrits autobiographiques, que dans les textes politiques du syndicaliste qu’il était.

Elisabeth Geblesco, psychanalyste et enseignante à la Faculté des Lettres de l’Université Nice, née dans une famille tant française que roumaine, est l’auteur d’une thèse de doctorat consacrée à Panaït Istrati, la première en France. En 1989, l’année qui allait changer la face du monde, elle en a proposé une version pour un public plus large, sous la forme de l’ouvrage Panaït Istrati et la métaphore paternelle, publié aux Editions Anthropos-Economica, collection Psychanalyse. L'objet du livre: retrouver dans l’écriture d'un auteur roumain francophone, Panaït Istrati en l'occurrence, la trace de "la métaphore paternelle inconsciente" et faire fonctionner celle-ci. Avec ce texte, l’auteur psychanalyste restitue à l’écrivain roumain sa vérité, en déchirant l’étiquette qui lui était souvent attachée, celle de vagabond inspiré. Car Panaït Istrati est unique dans son genre, si nous pensons que les autres auteurs issus comme lui des couches populaires ont, en règle générale, écrit dans leur langue maternelle et non dans une langue étrangère apprise sur le tard.

Le livre m’a été offert par Elisabeth Geblesco le 6 août 1991 (fête de la Transfiguration, voilà comment on est dans le réel, le symbolique et l’imaginaire, à chaque instant), lors de mon deuxième séjour à Nice, avec cette dédicace : « A Carmen Nedelea (au nom istratien…) en toute amitié ». Il est vrai que je venais d’une ville sur le Danube, située à 30 km de celle de l’écrivain roumain. Durant mes propres années de doctorante à Nice, l’université m’a accordé une bourse en échange de douze heures de travail hebdomadaire à la bibliothèque universitaire, où il m’est arrivé de répertorier des documents d’archives concernant Panaït Istrati. Elisabeth Geblesco est décédée la même année que mon père, en 2002.

Mais que cherche Panaït Istrati en quittant sa ville au bord du Danube pour une longue errance « sur les rives de la Méditerranée, où se lève et se couche le soleil » ? Il rend visite à Romain Rolland en 1922, après lui avoir envoyé une lettre trois ans plus tôt. L’écrivain français l’encourage à écrire. Panaït Istrati vit sur la Côte d’Azur, le plus souvent à Nice, il se rend de temps en temps à Paris. Invité aux fêtes du dixième anniversaire de la révolution, il part pour Moscou, il visite l’URSS dans des groupes officiels. Mais ce qu’il voit en URSS est différent de l’image que s’en faisaient les intellectuels français, il le dit, l’écrit, et c’est ce qui va causer la rupture avec Romain Rolland. « Alors qu’un Louis Aragon, un Romain Rolland, par exemple, ont attendu sciemment tant d’années non pas pour révéler eux-mêmes mais pour permettre que la vérité soit dite sur le sort des travailleurs en URSS, Panaït Istrati a osé écrire qu’une nouvelle classe possédante régnait en Russie, qui opprimait les paysans et les ouvriers aussi férocement que l’avait fait l’ancienne. Ainsi, Istrati fut l’un des premiers à dénoncer la dictature soviétique au nom de l’éthique, comme au nom des travailleurs, ouvriers et paysans, dont il était issu. (…) Cela au nom d’une vision de l’homme avant tout éthique : l’homme est valeur suprême pour l’homme, et ce qui atteint le plus misérable des humains atteint l’humanité en son entier. (…) De ce témoignage, Istrati mourra. Solitaire, déshonoré, accablé des insultes de la gauche européenne, réduit à la misère physique, matérielle et morale. Lorsqu’il écrit à Nikos Kazantzaki ces quelques mots tragiques : « Ecoute, Nikos, c’est la Russie qui m’a tué… » soyons sûrs qu’il ne s’agit pas d’un effet rhétorique mais de la plus crue des vérités. »

C’est là une réflexion sur le Pouvoir et sur l’Ethique qui sera toujours d’actualité.

Voici un extrait de Mes départs, écrit pendant qu’il vit à Saint-Raphaël en 1927, et paru aux Editions Gallimard en 1928.

Pour atteindre la France

A Charlie Chaplin, -l’humain « Charlot », que je ne connais que par ses films, je dédie ce film de ma vie. P.I

III Direttissimo

Pour atteindre la France -qui a toujours été regardée par l’Orient comme une amante idéale – nombre de vagabonds rêveurs se sont éperdument lancés à son appel, bien plus qu’à sa conquête, mais la plupart, les meilleurs peut-être, ont laissé leurs os avant de l’avoir connue, ou après, ce qui revient au même. Car il n’y a de beauté que dans l’illusion. Et qu’on atteigne ou non le but de sa course, l’amertume a presque le même goût dans les deux cas. Les fins se valent toujours. Ce qui importe, pour l’homme aux désirs démesurés, c’est la lutte, la bataille qu’il livre à son sort pendant que ses désirs persistent : voilà toute la vie, la vie du rêveur.

Je suis un de ces rêveurs. Et j’ai voulu jadis, entre tant d’autres désirs, atteindre aussi la terre française. Voici une de mes tentatives échouées, la plus belle.

Je me trouvais au Pirée (il y a de cela juste vingt ans), en compagnie du meilleur frère de route que mon existence ait connu, le seul ami dont l’âme se soit jamais entièrement soudée à la mienne. Et cependant, nous allions nous séparer : une tristesse intime, qui venait de déchirer subitement son cœur, l’arrachait à ma passion amicale et l’envoyait s’enfermer pendant quelque temps dans un monastère du mont Athos.

Pendant trois jours, après notre débarquement au Pirée, nous nous promenâmes, silencieux et chagrins, parmi des ruines glorieuses qui ne firent qu’augmenter la détresse de nos pauvres âmes ; puis, l’instant vint où nous dûmes nous embrasser, pour ne plus nous revoir peut-être. Ah ! que cela est triste lorsqu’on aime un homme ! De notre dernier repas, -du pain et des olives étalés sur un journal, - nous ne pûmes presque rien avaler. La petite chambre d’hôtel nous semblait mortuaire. Nous séparâmes nos effets, partageâmes notre avoir commun, une soixantaine de drachmes, et pleurâmes bravement.

Comme je voulais partir pour la France, et que mon ami s’y opposait, il me dit une dernière fois :

-N’y va pas…Sois raisonnable…Tu as une mère qui tremble pour ta vie. Tant que nous étions ensemble, cela pouvait encore aller : je parle plusieurs langues et suis plus débrouillard que toi. Mais, seul, tu souffrirais beaucoup plus.

Puis l’Occident, qui a des ailes de nuit, est plus dur pour les vagabonds que l’Orient, qui n’en a point. Laisse au diable Marseille : si tu savais ce que cette ville me coûte ! Rentre chez toi, épouse une petite nigaude cousue d’or, vis d’un travail assuré et meurs en paix. Les rêves ?...Couve-les au coin du feu de ta cheminée, qui est moins coûteux que celui qui embrase le sang : le jour de ta mort, ton visage en portera moins de balafres. Crois-moi, Panaït…Le bilan de tous les rêves vécus se chiffre par des désastres. Et il est juste qu’il en soit ainsi ; autrement, il n’y aurait que des rêveurs. Allons…Promets-moi que tu prendras demain le bateau de Constantza.

Mon ami me parlait en me serrant les deux mains, et ses beaux yeux humides, son beau visage de frère étaient tendrement faux : il ne croyait qu’à moitié ce qu’il disait, il mentait affectueusement.

Je lui mentis à mon tour, en lui promettant de suivre ses conseils, et il partit convaincu que je n’en ferais rien, car ce n’est pas en vain que nous étions de la même trempe.

Dès que je me trouvai seul, la terre se vida de sens, les hommes me parurent absurdes ; le lendemain, debout sur le quai, les oreilles bourdonnant des belles rimes françaises que mon ami récitait le soir, je laissais les dernières embarcations accoster le bateau roumain, puis le bateau lui-même partir vers Constantza.

Deux jours après, un navire de la Compagnie des Messageries maritimes, le Saghalien, partait pour Marseille, via Naples.

Je fis ma valise. (…)

Mise à jour (2 septembre) Panaït Istrati a une rue d'environ 70 m qui longe la façade du Collège Don Bosco, à Nice. Je l'ai découverte par hasard, en février dernier, en descendant par là, et je suis repassée ce matin pour prendre une photo

15:56 Publié dans Correspondance, Enjeux, Livre, RO-EU-USA/Coopération, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, panaït istrati, livre, extrait, psychanalyse, occident, orient | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

15/01/2016

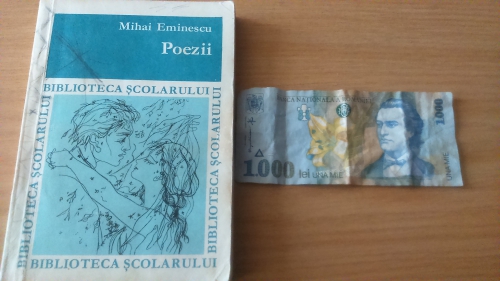

L'esprit d'une langue

Pour la même occasion, j'écrivais ceci en 2009.

12:58 Publié dans Evénement, information, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture roumaine, littérature, eminescu, anniversaire | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

20/03/2013

De l'éthique

Premier jour du printemps astronomique, mais il pleut et il fait frais (même sur la Côte d'Azur). Je me plonge dans une lecture plutôt adéquate, la Conférence sur l'éthique que Wittgenstein avait présentée devant un public de non-philosophes. Selon lui, l'éthique se pense toujours dans un contexte et dans des pratiques déterminées, elle ne saurait être une théorie, mais aurait un caractère intrinsèquement personnel. L'analyse détaillée des aspects physiques et psychologiques de nos actions ne nous révélera jamais ce qui les lie à l'éthique, mais c'est notre attitude vis-à-vis de ces actions qui les rend éthiques, plus exactement la manière dont nous arrivons à nous extraire des faits pour les contempler comme d'un point de vue extérieur. Il dit, par exemple, que lorsque quelqu'un face à une décision importante se demande "Que dois-je faire?", le sérieux de cette question est "éthique" parce qu'il se distingue d'autres types de choix. Donc, l'éthique est dans l'attitude du sujet qui expérimente et qui éprouve. Le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux, bien que les faits qui le constituent soient identiques, c'est le regard qui change, la volonté à l'égard de ce monde qui est différente, mais pas le monde lui-même. En voulant exprimer l'inexprimable (tout comme la religion ou l'esthétique), l'éthique se confronte aux limites du langage, elle ne peut pas s'énoncer sous la forme de propositions douées de sens, mais elle peut se montrer à travers des expériences qui la révèlent dans son authenticité.

Encore une fois, c'est une histoire de sujet (je dirais de sujet singulier). Bon, nous avons quelques normes, quand même.. La lecture de Wittgenstein vient de me procurer la bonne humeur dont j'avais besoin. Surtout que lui, il ne méprise pas cette littérature "mineure" (les polars), où il dit trouver des exemples d'expériences éthiques souvent plus profondes que celles présentes dans les ouvrages de philosophie. D'ailleurs, c'est bien le dernier polar intelligent que je viens de finir, qui m'a fait faire un détour du côté de chez Wittgenstein...Pure coïncidence avec les derniers événements économico-politiques (soit Chypre, paradis fiscaux, Suisse, affaires, ministres, etc.).

P-S. Je n'ai vu qu'un quart d'heure du documentaire diffusé sur France3, DSK, l'homme qui voulait tout, réalisé par un psychanalyste très médiatique, dont l'intention affirmée était de proposer un regard freudien. Pour moi, un regard freudien signifie quelque chose d'implacable et de sentencieux, et qui rend triste, invariablement. Donc, je ne m'attendais pas que le documentaire soit joyeux, en plus, la démarche allait subtilement dans le sens d'une justification finalement logique (et que j'ai trouvée assez politique). C'est toujours Wittgenstein qui écrit, à une époque où il n'admirait plus la psychanalyse, que "les pseudo-explications fantastiques de Freud (justement parce qu'elles sont pleines d'esprit) ont rendu un mauvais service, n'importe quel âne disposant maintenant de ces images freudiennes pour "expliquer" avec leur aide des symptômes pathologiques" (dans Remarques mêlées).

P.P-S. Dans la colonne de gauche, on peut utiliser la rubrique Rechercher pour tomber sur des notes bien antérieures, en tapant des mots-clés (je l'ai fait avec "States", "entreprendre", corruption", fonds"). Il faudra peut-être relier certaines notes au site de Cefro, et donc refaire ce site-là qui ne correspond plus vraiment (je suis en train de voir cela). Parce que, inutile de le dire, je m'accroche à CEFRO (qui aurait besoin d'un contrat, d'une collaboration, d'un projet retenu, d'une subvention). Bien sûr, je pourrais tout laisser tomber, mais impossible, ma petite vie ne l'entend pas de cette oreille.. Elle est au stade éthique, sans jamais être passée par le stade esthétique. Alors, même si j'agis toujours, j'attends Godot..

23:08 Publié dans Actualités, Enjeux, Evénement, information, Jeux, Livre, Presse, RO-EU-USA/Coopération, Science, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éthique, wittgenstein, littérature, philosophie, politique, affaires, freudien | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer