01/01/2026

Bonne Année 2026!

(1840)

"Mahomet a fait descendre du ciel, et a placé dans le Coran, non seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des théories scientifiques. L’Evangile ne parle, au contraire, que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre nous. Hors de là, il n’enseigne rien et n’oblige à rien croire. Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces deux religions ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumières et de démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles comme dans tous les autres.

Si je continue plus avant cette même recherche, je trouve que, pour que les religions puissent, humainement parlant, se maintenir dans les siècles démocratiques, il ne faut pas seulement qu’elles se referment avec soin dans le cercle des matières religieuses ; leur pouvoir dépend encore beaucoup de la nature des croyances qu’elles professent, des formes extérieures qu’elles adoptent, et des obligations qu’elles imposent."

08:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tocqueville, extraits | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

06/12/2025

Joyeux Noël!

(Photo -Les Galeries Lafayette, 2025)

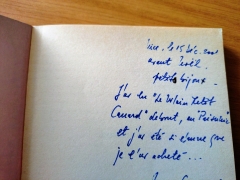

C’était en 2001, avant Noël. Je suis entrée dans un grand magasin, sur l'avenue Jean Médecin, et j’ai aperçu sur un présentoir des livres au format réduit, un livre…1 euro. J’ai acheté les Contes choisis, de Hans Christian Andersen. Comme toujours, j’ai noté sur la première page la date et les circonstances : « Nice, le 15 décembre 2001, avant Noël, petits bijoux. J’ai lu « Le Vilain Petit Canard » debout, au Prisunic, et j’ai été si émue que je l’ai acheté… Mon cadeau pour moi ».

En 2014, à la même époque, j’ai publié un extrait de ce conte dans une note sur le blog de CEFRO (Le temps merveilleux).

En cette année 2025, je relis le conte avec le même attendrissement. La suite de l’extrait publié ici se trouve dans la note de 2014 (voir le lien).

« Les tribulations du petit canard recommencèrent. Cependant, un soir, il eut un moment de bonheur. Il avait fait beau dans la journée ; le soleil se couchait au milieu de nuages d’un rouge superbe. Tout à coup passa une troupe de grands et magnifiques oiseaux ; jamais le canard n’en avait vu de pareils. Ils étaient d’une blancheur éclatante ; ils avaient de longs cous, qu’ils courbaient avec un mouvement plein de grâce : c’étaient des cygnes. Ils poussaient un cri tout particulier ; leurs larges ailes toutes déployées, ils volaient vers les pays du Sud pour retrouver la chaleur. Ils montaient, montaient toujours ; le petit canard, à leur vue, éprouvait une sensation inconnue. Il se tourna et retourna dans l’eau, il tendit le cou vers eux et, involontairement, il poussa un cri perçant et singulier, qu’il en eut peur lui-même.

Oh ! qu’il aimait ces beaux oiseaux sans les connaître, sans savoir où ils allaient ! Lorsqu’ils disparurent, dans son agitation, il plongea jusqu’au fond de l’eau ; revenu à la surface, il se sentit remué et ému comme il ne l’avait jamais été. Comme il admirait ces splendides oiseaux ! Il n’éprouvait aucun sentiment d’envie. Le pauvret, qui aurait été si heureux si les canards l’avaient souffert parmi eux, ne pensait certes pas qu’il pût jamais être autre chose qu’une créature repoussante. »

http://www.cefro.pro/archive/2014/12/20/le-temps-merveill...

08:00 Publié dans Actualités, Archives, Evénement, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noël, contes, andersen, blog cefro | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

17/07/2025

Archives pour les vacances

(Photo- Dans le Vieux-Nice)

Il y a douze ans, j'écrivais une note sur la différence entre lire un livre et regarder un film (Le goût des livres ou "Your place to be...the library!"). Ma petite-fille avait six ans et elle venait de recevoir sa première carte de lectrice de la part de la Bibliothèque municipale de Greenville. J'ai relu cette note dont je publie le lien plus loin. Il se trouve que chez moi, je n'ai souscrit aucun abonnement à quelque chaîne ou plateforme diffusant des films, et que je ne possède que la TNT, or là, il n'y a presque rien à regarder, ou très rarement. Des semaines entières passent sans que je puisse choisir un film, et pourtant on est submergés de productions françaises. Je lis donc, comme toujours d'ailleurs. J'aimerais que ma petite-fille ne perde pas le goût des livres et qu'elle accorde une place modérée aux écrans. Mais peut-être que ce n'est qu'un voeu pieux...

http://elargissement-ro.hautetfort.com/archive/2013/07/11...

08:00 Publié dans Archives, Livre, Loisirs, RO-EU-USA/Coopération, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lectures, films, archives, écrans | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

21/06/2025

Les billes blanches

Pour moi, en ce mois de juin 2025, elles sont trois. La première, c’est la désignation du Premier ministre par le Président roumain, quatre semaines après l’élection présidentielle, plus exactement après six mois de tension extrême dans la société et au sein de la classe politique. Evidemment, les partis n’ont pas voulu accepter les mesures urgentes et vitales visant à empêcher que le pays sombre totalement à cause du déficit et qu’il perde les millions d’euros européens. La perspective d'essayer de rendre normalement efficaces les institutions de l’Etat, en ciblant les sinécures et les postes inutiles, en s'attaquant au népotisme et au clientélisme, en maîtrisant l’évasion fiscale, ne plaît pas du tout aux sociaux-démocrates (roumains, il faut préciser), ce parti de malheur, l’héritier du parti communiste et de la police politique, la Securitate, ce parti qui a grossi ses rangs, au fil des trente-cinq années écoulées, avec tous les opportunistes et les escrocs habiles et démagogues. Mais il y a pire qu’eux : les petits partis souverainistes, des caricatures, qui sont entrés au parlement et qui votent les lois… Enfin, le premier ministre Ilie Bolojan, l’ancien président intérimaire, serait le bon choix. Avec le président élu, la Roumanie a maintenant à sa tête deux personnes qui manifestent la volonté ferme de mettre le pays sur les rails. Les deux hommes politiques sont compétents et intègres, chose plutôt rare, mais pourront-ils vaincre la Pieuvre ? C’est la grande question.

La deuxième bille blanche est la réussite du XVIII e Festival Pangea (www.pangeaproductions.org) organisé le weekend dernier par mon fils et son équipe à Anderson SC. Un travail de plusieurs mois, attentif, minutieux, que j’ai accompagné comme une fidèle supportrice que je suis depuis des années. Ce qui était un hobby au départ est à présent un bel exemple d'entreprenariat mettant en pratique des compétences communes à son emploi de base dans une grande compagnie (le sens des responsabilités, la gestion des équipes, la négociation). A chaque édition du Festival, il invite un DJ de Roumanie (un DJ connu, et qui reste assez cher, à mon avis, même après négociation). Je suis toujours impressionnée par le fait que mon fils soit affectueux envers son pays d’origine, contrairement à moi, mais je peux comprendre. Il a quitté à temps la Roumanie, c’est-à-dire au moment d’entrer dans la vie professionnelle, après avoir poursuivi ses études en France et aux Etats-Unis, et donc il n’a connu que le système américain. Heureusement pour lui, car il a les qualités et l’intelligence à la fois pour tenir bon et pour s’épanouir. Moi, je n’aurais pu m’épanouir outre-Atlantique, et en France je sais bien ce que j’ai traversé, mais je préfère fermer ce tiroir de ma mémoire et choisir une attitude ZEN pour l’actuelle étape de mon parcours de vie. Il reste la mémoire du blog, tant que je paie mon abonnement annuel à la plateforme Hautetfort…

Et voilà, j’arrive à la troisième bille blanche : ma belle Thèse soutenue le 27 juin à la Faculté de lettres de Nice aura 30 ans cette année ! Comme je l’écrivais dans une de mes notes d’anniversaire, ce doctorat ne m’a pas servi à grand-chose de matériel, mais il a joué un rôle de rempart pour moi en France, me permettant de résister et de garder intactes l’estime de soi, la force, la persévérance. Il a représenté un immense bénéfice psychologique, intarissable, en fait. A l’époque où je travaillais avec ma petite entreprise CEFRO dans le cadre du programme européen Grundtvig, Education et formation tout au long de la vie, et ensuite dans Erasmus+, je signais au moins les Certificats de participation à mes cours avec mon titre, Docteur ès lettres. (http://elargissement-ro.hautetfort.com/archive/2020/06/23...)

Il y a une page spéciale dans ma Thèse, qui m’avait été indiquée, après la soutenance en ce 27 juin 1995, par une personne qui y avait assisté stoïquement pendant quatre heures, mais qui ignorait complètement le sujet ou le nombre de pages d’un tel travail… (453, avec les annexes). Même des années après, je reviens à la page 283 et je recadre le passé selon cette grille de lecture. Il s’agit d’une référence à la Théologie de Saint Bernard (l’ouvrage d’Etienne Gilson). C’est sur la volonté, le libre-arbitre, la capacité à délibérer, selon Bernard de Clairvaux, célèbre esprit du Moyen Age. La volonté occupe une place importante dans ce que l’on appelle le socratisme chrétien de Bernard de Clairvaux. Cette pensée d’une extrême finesse psychologique fait partie d’un tableau où la connaissance de Dieu et la connaissance de soi sont inextricables. Il existe une liberté naturelle, ou liberté de nécessité, propre à la créature raisonnable, en quelque état qu’elle soit, aussi pleine chez les méchants que chez les bons. Pour être heureux, il faut jouir : pour jouir il faut une volonté; la volonté ne jouit qu’en s’emparant de son objet par un acte de consentement, et consentir, c’est être libre. C’est pourquoi, en créant l’homme en vue de l’associer à sa béatitude, dit Bernard, Dieu l’a créé doué d’une volonté libre, et c’est principalement en raison de sa liberté que l’homme est une noble créature. La conscience ne s’éteint jamais dans l’homme, dans le sens qu’il est toujours capable de porter un jugement sur ses décisions. Mais consentir et juger son consentement n’est pas tout, car on peut juger le mal et choisir pourtant de le faire. Au jugement s’ajoute un "choix" et cet acte de choisir (eligere) est lui-même le résultat d’une délibération (consilium). Or, en conséquence du péché originel, nous ne sommes pas capables de choisir le bien ou d’éviter le mal, même si notre raison nous en juge capables. Il faut dire que, si le liberum arbitrium ne nous manque jamais, nous pouvons manquer, sans cesser d’être hommes, du liberum consilium. Et à supposer même que, sachant ce qui est bien, nous choisissions de le faire, nous pourrons encore manquer de force pour l’accomplir (le posse)…

20:14 Publié dans Actualités, Archives, Emploi, Enjeux, Evénement, Livre, Musique, RO-EU-USA/Coopération | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roumanie, premier ministre, festival pangea, anniversaire thèse | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer